Home > 講演会

講演会

講演会「親は子に何を残せるのか?」

- 更新日時:2024/03/05 (火)

- 講演会

- 講師

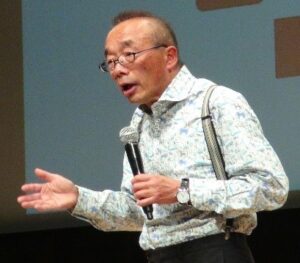

- 藤原 和博(ふじはら かずひろ)氏

- プロフィール

-

藤原さんは東京大学経済学部卒業後、リクルート入社。96年同社フェローとなります。2003年より5年間、都内では義務教育初の民間校長として杉並区立和田中学校長を務めました。

その後も大阪府知事特別顧問、奈良市立一条高校長などを歴任され、教育改革に取り組まれました。教育界にはびこる「正解主義・前例主義・事勿れ主義」を排し、一斉授業を超える仕組みづくりに奔走。著書に「10年後に君に仕事があるのか」など多数あります。 - 開催日時

- 令和5年11月25日(土)

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「親は子に何を残せるのか?」 ~未来を拓く「情報編集力」の育て方、磨き方~

先生は「一斉授業」だけでなく、主体的・協働的に学ぶ「アクティブラーニング」を学校教育で取り入れていくべきと提案されています。今回の講演も、先生が出された課題について参加者が周りの方と話し合いをし、頭を柔らかくしながら進められました。

①今の子供たちに大事な力とは

これから十年の最大の社会変化では、仕事の半分くらいは無くなると予想されている。こうした社会変化では、正解がある問題に早く正解を出す「情報処理力」、これは「基礎学力」とも言われるが、それが求められることは機械がやるようになる。成熟した社会ではどんどん正解がなくなっており、ここを人間がやることになる。そこでは人の意見をよく聞き、人の技術や知識を自分に手繰り寄せて脳を拡張し、仮説をもっと出し、その仮説の中から自分が納得し、他者をも納得させられる「納得解」を、頭を柔らかくしてどれだけ紡げるかが勝負になる。こうした力を「情報編集力」と言い、子供にこれを伸ばしていくことに意識を向けるべき。

②「情報編集力」の特徴

情報編集力では、正解のない課題に対して仮説をより多くだすために、異なる要素(モノ・コト・ヒト)を掛け算でつなげる力が大事である。

例えば2030年に出るお掃除ロボットにどのような機能があるか推理してみよう。そのときに大切なのは掃除機と掃除機と全く違うものを掛け算して、正解でない仮説をたくさん出せることが大切。

また、正解が多かった時代から違う時代に変化している。そこでは、ただ「信じろ」ではなく、言っていることはもしかすると違うかもしれないと上手に疑うも必要。そのためには正解が一つでないことを「「プリティカルシンキング(複眼思考)」や「アクティブラーニング」で学ぶ必要がある。

③親は子に何を残せるか?

10歳ぐらいまで徹底的・豊かに遊びきった子は「情報編集力」のベースができる。そのころに想定外の問題にどれほど対処してきたか、二律背反の問題にどれほど出会い現実的な答えを出したかが大切。

生きる三大要素は半分以上家庭教育による「基礎的人間力」がベースにあり、前出の「情報処理力」と「情報編集力」からなる。AIロボットは「情報処理力」の要素が強い仕事から奪っていく。これからは「希少性」が求められる。「レアさ」「たった一人しかいない」「ユニークネス」と言っても良い。そのため頭を柔らかくして「納得解」をどれだけ導けるか。親は子供たちと共に、その子の希少性を上げていくことに集中すべき。

講演会「あきらめない心」

- 更新日時:2023/04/06 (木)

- 講演会

- 講師

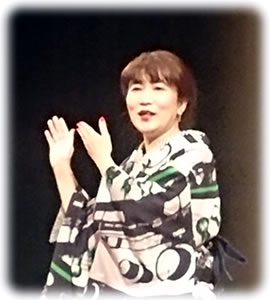

- 伊藤 真波(いとう まなみ)氏

(日本初の義手の看護師、北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表) - プロフィール

- 1984年静岡県生まれ。5歳から水泳を始める。

2003年静岡県医師会看護専門学校入学後、交通事故に遭い、右腕を切断。

大切な人たちからの励ましや、義手の制作、自身の努力によって、2007年神戸百年記念病院に入職し、日本初の片腕の看護師となる。

またパラリンピックの競泳日本代表選手として、北京パラリンピック100m平泳ぎで4位に入賞。2010年アジアパラリンピック100メートル平泳ぎでは2位、2012年ロンドンパラリンピック100メートル平泳ぎで8位に入賞。

そして義手を使い、バイオリンの演奏も行っている。

現在は、神戸百年記念病院を退職し、育児をしながら講演活動をしている。 - 開催日時

- 令和4年11月26日(土)

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「あきらめない心」

①看護師になりたい

私が看護師を目指したのは、「看護師になってお母さんを助けよう」という思いから。勉強は苦手で、小学校の6年間、ランドセルの中身を空っぽにして学校に行っていた。飽きっぽい性格だったが、習い事として水泳とバイオリンに出会ったのはこの頃。中学校では会社員から教員に転身し、30歳で赴任してきた村松先生と出会った。村松先生は真面目な性格から生徒から馬鹿にされたり暴力を振るわれたりしたが、真剣に生徒たちと向き合ってくれた。私にも先生の熱意が伝わり、「こんな大人になりたい」と勉強を頑張り、看護科のある高校へ進学することができた。

②バイクの事故で右腕を失う

父の影響で乗り始めたバイク。どんなときも応援してくれた母が、バイクに乗ることだけにはずっと反対だった。母とのわだかまりは解けないまま、大きなトラックとの交通事故に遭い、右腕だけでなく顔にも大けがを負った。なんとか利き腕である右腕を残したい思いで治療に挑むが、想像を絶する辛い治療、受け入れがたい現実に、両親へ八つ当たりをしてしまう。それでも逃げずに付き添ってくれた母。母はどんなことがあっても涙を流さず笑顔で接してくれた。トラックのタイヤに巻き込まれ、引きずられてしまった右腕の状態は良くならず、遂には切断する決断をする。成人式を二か月後に控える中、右腕を失った。

③再び看護師をめざして

看護学校へ復学をし、夢の実現に向け再び進み出した。復学のためには義手製作が必要だった。そのために入院した病院で出会ったのは、自分の障害をさらけ出すことのできる人達だった。私は右腕が無いことを言い訳にしていたが、これからは何かにぶつかっても自分の力で這い上がれる強い人になりたい、負けない自分になりたい、と思い始めた。仲間のサポートもあって国家試験に無事合格した。

第二の人生、片腕の看護師として恩返しがしたい思いで神戸の病院に勤務。初めて私の姿を見た患者さんは驚いた。だから、まず処置をすることよりも患者さんとの信頼関係を築くことを心掛けた。

④この手に教えてもらったこと

「スポーツの力を借りて強い人になりたい」思いから、看護師を続けながら障害者水泳を本格的に始めた。地域の方々に助けてもらい、日本代表になることができた。

私の結婚はうまくは進まなかった。障害をもったお嫁さんを自分の家族に受け入れるのはどれだけ覚悟が要ることか。しかし主人は諦めることなく、家族を説得してくれた。現在3姉妹の育児をしている。私はこの手にたくさんのことを教えてもらっている。人は障害があるとかないとか関係無く、他人には言えない心の傷を何かしら抱えて生きている。でも誰もそれを口にはしない。私にも皆さんにも、大事な人、守りたい人がいる、守ってくれる人がいる。それは当たり前かもしれない。でも、かけがえのない毎日を大切に送りたいと思う。

講演会「繋ぐ ~バレーボールが教えてくれたこと~」

- 更新日時:2022/03/09 (水)

- 講演会

- 講師

- 大山 加奈 氏

(元日本代表女子バレーボール選手) - プロフィール

- 小学校からバレーボールを始め、小中高とすべての年代で全国制覇を経験。高校1年時に日本代表に選出され、力強いスパイクを武器に「パワフルカナ」の愛称で親しまれた。

以後、日本を代表するプレーヤーとして活躍、オリンピックにも出場された。

現在は全国での講演活動やバレーボール教室、解説、メディア出演など多方面で活躍され、スポーツ界やバレーボール界の発展に力を注いでおられる。 - 開催日時

- 令和3年12月4日(土)

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「繋ぐ ~バレーボールが教えてくれたこと~」

①バレーボールとの出会い

バレーボールとの出会いは、自分が同級生よりもとびぬけて大きく、クラブの先輩から誘われたことがきっかけ。当時は喘息持ちで非常に体が弱く、練習も休みがちだった。妹がチームに入り、レギュラーで活躍する姿をみて、妹に負けまいという目標が自分自身を大きく変えた。

その後、練習も休まず続けたことで、喘息も治り、バレーボールをがんばったことでみんなに褒めてもらえ、またがんばろうという自己肯定感が高まっていった。

全国大会で優勝したとき、表彰式で大林素子さんから「早く全日本に来てね。」と声を掛けられた。それがきっかけでオリンピック選手になりたいという夢が目標に変わった。

②恩師や家族のささえ

高校の恩師は自分で気付くように、ヒントを出して待ってくれた。また長所を伸ばす指導で欠点は指摘しなかった。そのため、自らやっていくバレーボールで、楽しさや魅力に気付くことができた。

日本代表合宿時は「何のために?」と思うほどハードな練習だった。持病の腰痛が悪化し、弱音を吐いてはいけないと思い、心身ともに限界だった。合宿終了目前に「もう無理だ。」と親や恩師に相談したら、「帰っておいで。辞めていいよ。」と言われて心が楽になり、もう少し頑張ってみようと思うことができた。

けがは取り返しがつかないこともあるので、逃げる勇気も悪くないこと、自分の弱い部分を打ち明けることで、強くなれる時があることを子どもたちにも伝えていかなければならない。

③けがを経験して思ったこと

オリンピックで体を酷使した結果、腰痛が悪化してしまい、手術しなければならなくなった。

現役復帰を果たした前例がない手術、苦しいリハビリを経て、484日後にコートに立つことができ、たくさんの人が温かく迎えてくれたことが、なにより幸せに感じた。

しかし、腰痛が再発。体の限界を痛感し、現役を引退する決意をした。

自分の選手時代はバレーボールがすべてで、体が壊れてもがんばる時代だったが、競技は人生の一部。競技を辞めてからのほうが圧倒的に人生は長く、その人生を大事にしていかなければならない。

④大事にしていきたいこと

自分の時代とは取り巻く環境も大きく変化している。私を含め指導者は、勝利至上主義から脱却し、常に勉強し続け、経験則だけで指導しないこと、子どもの長所を伸ばし目線を合わせること、子どもたちの立場になって物事を考えることなどを大事にしたい。そして、何よりもバレーボール、スポーツが楽しいと思ってもらうこと。もっとやりたい、上手くなりたいと自ら進んでトライできる環境が増えていってほしい。

これからすべての子どもたちが笑顔で豊かに過ごせるスポーツ体験の場を作る活動をしていきたいと思う。

講演会「子どもの脳、親の脳に必要なこと ~個々の脳のレベルに合ったトレーニング~」

- 更新日時:2021/03/05 (金)

- 講演会

- 講師

- 篠原 菊紀 氏(公立諏訪東京理科大学教授)

- 講師プロフィール

-

公立諏訪東京理科大学 情報応用工学科教授 医療介護健康工学部門長

茅野市縄文ふるさと大使日常的な場面での脳活動や確率的条件と快感のかかわりを研究しているほか、中高年の脳トレや子供の教育方法などについてマスコミでの解説や著書も多い。

フジテレビ「今夜はナゾトレ」、BSフジ「脳ベルSHOW」、

NHK「チコちゃんに叱られる」「子ども科学電話相談」「ごごナマ」、

日テレ「頭脳王」、SBC「ラジオJ」などで解説や監修。著書としては「子どもが勉強好きになる子育て」(フォレスト出版)

「もっと!イキイキ脳トレドリル」(NHK出版)

「中高年のための脳トレーニング」(NHK出版)

「クイズ!脳ベルSHOW 50日間脳活ドリル」(扶桑社ムック)

「ナンプレシリーズ」(永岡書店)

「高齢ドライバー脳活ドリル」(二見書房) 他多数 - 開催日時

- 令和2年11月28日(土)16:00~17:30(受付は15:30から)

- 開催場所

- 高岡市生涯学習センター(ウイング・ウイング高岡)

高岡市末広町1番7号 TEL 0766-20-1800 - 演題

- 子どもの脳、親の脳に必要なこと ~個々の脳のレベルに合ったトレーニング~

- 講演会の形態

- リモート講演会(ライブ配信ではありません)

- 対象

- 富山県内PTA会員及び県民の方

※入場無料 会場へは当日の入り口案内板を見てお越しください。

富山県PTA 親子安全会主催の講演会は、コロナ禍の中、感染拡大防止対策を十分とった上で、第8 回富山県PTA 会員大会とともに高岡の地で開催されました。今年度は「チコちゃんに叱られる」「今夜はナゾトレ」でおなじみの脳科学者(ご専門は応用健康科学)篠原菊紀先生をお招きし、新型コロナウイルス感染対策として事前に収録した講演動画を会場の数か所に分散して上映する「リモート講演会」としました。また後日、講演動画は期間限定でYouTube上でも公開させていただきました。

ワーキングメモリを使って脳を鍛えよう

講演の最初では、ワーキングメモリ課題に参加者がチャレンジすることになり、いくつの言葉を覚えられるかをテストしました。会場の皆さんは苦戦しながら、どのような頭の使い方が大事かを体験しました。ワーキングメモリとは情報や記憶を一時的に脳にメモして、考えたり行動したりする機能です。脳を鍛える基本はワーキングメモリを使うことにより、メモリの容量は増え、子どもはIQ が増えることになります。どういうタイミングでワーキングメモリを使うと記憶効率が高まるかでは、覚えた直後が大事で、学校の試験が終わった直後にしっかりと復習することで1 年後に成績が伸びていきます。勉強の復習をするときは、今日、明日、1 週間後、1 ヶ月後と間隔を決めて適切に行うことによって脳には覚えやすくなります。

記憶を定着したい場合は、ワーキングメモリを使うことが大事です。

ほめ方で変わる伸び方

他人のテスト成績を見る機会を与えた時、テストに対して取り組む努力をほめられた子は自分よりも成績がよい人の解答を見ることを選び、その後も難問にチャレンジする傾向がありました。成績のよさや賢さをほめられた子は自分よりも成績が悪い子を選んで自分の自尊心を守ろうとしました。これがいじめに発展していきます。子どもは存在をほめられることと行動をほめられることが大事です。日本の子どもは、世界の中では自己肯定感が低いと言われています。「ほめ写プロジェクト」では子どものかんばっている写真を撮ってリビングに貼って子どもをほめる実験を3 週間行い、どうやったら子どもの自己肯定感が伸びるかを研究しています。自己肯定感は脳の腹内側前頭前野の活性化が関連しており、このプロジェクトでは自分で写真を見てよりよいイメージをもつことで子どもの自己肯定感が高まっていく結果がしめされています。

講演会「子は育ち 親も育つ 楽しまなくっちゃもったいない」

- 更新日時:2020/03/13 (金)

- 講演会

- 講師

- 高野 優 氏

(育児漫画家) - 開催日時

- 令和元年11月30日(土)15:20~

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「子は育ち 親も育つ

楽しまなくっちゃもったいない」

三姉妹を育てながら親として成長できた喜びを漫画を描きながら話すという独特のスタイルで講演を行う高野さん。NHK 教育テレビの司会を務めたり、40冊以上もの著書を出版したりして、お母さん方にも大変人気のある方です。「富山では高野さんと触れ合える機会がほとんどない。この機会を逸するといつ会えるか分からない!」当会に届いた1 通の要望書から高野さんのご来県を乞う熱烈な気持ちと強い期待感が伝わってきました。

子は育ち親も育つ……三人の子育てを通して

長女は反抗期とその後、思春期があった。子供との関係に悩んでいるときに、臨床心理士の田村先生から子供の様々な行動が「私に関心をもって」というアピールだと聞いた。思春期と闘って一番しんどいのは子供である。子育ては長い長い闘いだから100%の力ではなく、少し距離をおいて、ゆるゆると見守ることが大事。

長女は反抗期とその後、思春期があった。子供との関係に悩んでいるときに、臨床心理士の田村先生から子供の様々な行動が「私に関心をもって」というアピールだと聞いた。思春期と闘って一番しんどいのは子供である。子育ては長い長い闘いだから100%の力ではなく、少し距離をおいて、ゆるゆると見守ることが大事。

二女は乳児のころ発達に遅れがあり、リハビリに通っていた。リハビリの忙しさや出口の見えない不安に、トンネルに入ってしまったように感じた。そんな時、二女のがんばる姿と、「私はこんなに笑っているから、お母さんも笑って」と感じさせてくれた笑顔があった。子供を輝やかせるのも曇らせるのも、親次第である。

三女はサッカーを頑張っている。困難の連続だが、それでも努力する姿を見て、「好きなことがあるということは大きな武器になる」「好きなことをしている自分が大好きである」「自分を認められるということは相手も認められる」ということを教えられた。ぜひ子供の一番好きなことを見つけ、応援してあげてほしい。

私たち大人は、子供から教わるべきことが多い。そういう子供に感謝しかない自分である。

地域の方との子育て……先生との思い出から

私には完璧すぎるほどの姉がいる。両親からは「お姉ちゃんはできるのに、どうしてあなたは……」と言われ続けた。そんな言葉は胸の奥にずっと残る、あざの残らない虐待のようなもの。そんな時に小学校で「お前は本当にいい子だ。お前は何も変わらなくていいからな。」言ってくれた先生がいた。自分にとっては「お守り」のような言葉だった。どんな境遇に置かれていても、温かく見守ってくれる大人がいれば子供は救われる。たくさんの出会いがある人の人生の方がより豊かになる。人は人でしか育たないものである。

講演会「子どもの善意を信じると子どもは伸びる、子育てが楽で愉しくなる!~ビリギャル家族の真実~」

- 更新日時:2019/02/27 (水)

- 講演会

- 講師

- 橘 こころ 氏

(「ビリママ」著者) - 開催日時

- 平成30年11月24日(土)14:30~16:00

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「子どもの善意を信じると子どもは伸びる、子育てが楽で愉しくなる!

~ビリギャル家族の真実~」

2014年、長女さやかさんがモデルとなった「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話」(株式会社KADOKAWAアスキー・メディアワークス)がベストセラーになり、映画化されたのは記憶に新しいところです。ご自身も「ダメ親と呼ばれても学年ビリの3人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話」(同)を出版されました。

結婚した名古屋出身のご主人とは、価値観の相違から不仲な時代が長く続き、家庭内は冷え切っていたそうです。意地になったご主人から生活費もほとんどもらえず、その間パートをしながらずっと一人で子育てをしていたそうです。

今回は同行されたご主人が、講演終了直前に飛び入りで登壇されるというハプニングがありました。これまでの夫婦としての自らの生き方を見つめ、真摯にご自分の子育てを振り返り、懺悔される姿に、子育てに日々悩みを抱えている聴衆も一様に感動を得たようです。

ご自身の幼少期のつらい経験により、独自の熱い子育て論をもっている橘こころ氏の講演内容を要約すると次のようになります。

①子どもはみんな天才である

子どもは、誰もがひらめき脳(わくわく脳)を持って生まれてきている。そんな子どもも、大人の常識を押し付けるだけで簡単に天才でなくなってしまう。

親が子どもにかける言葉は、子どもにとって重要なものである。その子どもにある善意を信じてあげることによって、子どもの自己肯定感が強くなる。「信じている」という言葉ひとつにしても、子どもが脅迫と感じるような「信じている」では、全く結果が変わってしまう。

②「beingで褒める」

何かお手伝いをしてくれた時などは「doingで褒める」。

成績や表彰、持っているものなどを「havingで褒める」。

その子どもの存在自体を褒めて、認める「beingで褒める」。

「勉強しなさい」を「私はあなたに勉強してほしい」に変えてみる。大人がかける言葉ひとつで子どもの人生が変わってくる。

③「怒らない」

自分の感情をコントロールしないで、しつけと称して子どもに自分の感情をぶつけていないか。「怒り」というものは二次感情で一次感情は「悲しみ」である。悲しみ・苦しみがあるからこそ二次感情が生まれてしまう。怒りは「6秒ルール」といって、6秒間で最高潮に達するといわれている。過去には、夫婦の不仲であったり、自分が低迷している精神状態であったりと、大人の都合が原因で怒っていることが多くあった。親が怒りをコントロールし続けることによって子どもたちは変わっていく。

④ご主人からのメッセージ

娘を信じてやれなかったこと、息子に自分の夢の押し売りをしていたこと、これらのことに気が付いた時、怒ってばかりだった自分に気付き、初めて子どもたちに謝った。そこから自分の償いの人生が始まった。

講演会「夢と人生」

- 更新日時:2018/03/19 (月)

- 講演会

- 講師

- 宇津木 妙子 氏

(女子ソフトボール元日本代表監督

NPO法人ソフトボールドリーム理事長

東京国際女子大学ソフトボール部総監督) - 開催日時

- 平成29年11月25日(土)15:30~17:00

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「夢と人生」

①「見返してやろう」が原動力

少女の頃、授業参観に来た母親に学校の先生から「娘さん、もっと勉強してもらわないと。」と言われ、「あなたは恥ずかしい。」と母親から言われた。特待生として高校のソフトボール部に入部した。正義感が強く、先輩から目をつけられ、ロッカーが荒らされるなどのイジメにあった。

実業団チームのユニチカにエースのピッチャーと一緒に行くことになった。出発当日、駅で先生から「お前はエースの付録だからな。」と言われ、列車のトイレでずっと泣いていた。

母親、先輩、そしてその先生を見返してやろうと思い、実業団チームで努力し続けた。

②人を活かし、人を喜ばせることが課題

ユニチカでは、ソフトボールをしながら、最後に女子寮の寮母の仕事をした。ある寮生が塀を越えて逢引きに行くのを発見し、叱ったら、「私は家族から愛されていない。私なんかどうでもいいんだ。」と叫ぶ。その寮生に、人生で一度だけ平手打ちをした。するとその寮生は、「何でこんなにやさしいの。」と言った。みんな寂しいのだ。それに寄り添ってあげることが大事だと気づいた。

その後、日立のソフトボール部の監督の要請を受け、高校時代のイジメや、ユニチカでの寮母の話を選手の前でする。選手を活かすために何でもやるという決意であった。

③金メダルを目指して

全日本のソフトボールの監督の要請を受けた。シドニーオリンピックでは、決勝までは全勝で勝ち上がった。決勝では、最終回にレフトの選手のエラーもあり銀メダルとなったが、試合後にエラーをした選手を責めたことを今でも後悔している。アテネオリンピックでは銅メダルに終わり、責任をとって代表監督を辞任した。

北京オリンピックでは、代表監督ではなかったがエースの上野とアメリカに行き、シュートボールを習得させた。そのこともあり北京オリンピックでは上野は大活躍し、金メダルにつながった。

④最後に

何度もソフトボールをやめようと思ったけれど辞めなくてよかったと、本当に思っている。ロンドン、リオとソフトボールがオリンピックの正式種目から除外されていたが、東京では復活することができた。しかし、まだまだ世界的にソフトボールは普及していない。普及活動に力を入れていきたいと考え、NPO法人を立ち上げ、日本から世界に向けて普及活動に邁進している。

家庭教育ではあいさつを交わすことで、その人の調子が見えてくる。あいさつも含めて、親は子供と向き合うことが大事であると考えている。

講演会「次代を生きる子どもたちのために親が知っておくべきこと」

- 更新日時:2017/02/14 (火)

- 講演会

- 講師

- 菊池 桃子 氏

(女優、戸板女子短期大学客員教授) - 開催日時

- 平成28年11月26日(土) 13:45~15:15

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「次代を生きる子どもたちのために親が知っておくべきこと」

講演が始まる前から1,100席の会場は満席で、講師の菊池桃子さんがご登壇されると大きな拍手が沸き起こりました。

講演が始まる前から1,100席の会場は満席で、講師の菊池桃子さんがご登壇されると大きな拍手が沸き起こりました。

自らの経験談を交えながらのお話に、参加者は時折うんうんとうなずきながら聴き入っていました。

講演後、参加者からは、「今まで知らなかった新しい言葉を学ぶことができた。とても有意義な時間だった。」という声や「今日知ったことについて、家族みんなで話をする時間をもちたい。」などの声が聞かれました。

講演会「OH!家族 地域・人・絆 ~子どもたちの笑顔のために~」

- 更新日時:2015/12/22 (火)

- 講演会

- 講師

- ジェフ・バーグランド氏

(京都外国語大学 外国語学部 英米語学科 教授) - 開催日時

- 平成27年11月28日(土) 13:00~14:30

- 開催場所

- 富山県民会館 ホール

- 演題

- 「OH!家族 地域・人・絆

~子どもたちの笑顔のために~」

去る11月28日(土)午後1時より、富山県民会館において、ジェフ・バーグランド氏をお迎えし、当会

主催による講演会を開催しました。ジェフ氏は楽しく親しみを感じる雰囲気の中で、自身の豊かな経験を交えながら、子供たちを笑顔にするための「子育て術」についてお話をされました。

★親育て

子供の笑顔のために大切なのは、親育て。育ててくれるのは子供。よく子供を観察して、子供から学んでいく。「親」という字は、「木の上に立って見る」と書く。子供と同じ目線の高さではなく、上から見渡し、安全を確認する。

★はみがき

現在大学で異文化コミュニケーションを教えている。小さい頃におばあちゃんから、「人の前に出るときには、歯を磨きなさい。きれいな口からは、汚い言葉は出ないから。」と言われ、今もテレビに出る前、授業の前でも歯を磨く。これが私のルール、そして、家族の常識となっている。

★常識・非常識?

「常識」は、家族→地域→国というように、社会が大きくなるにつれ、変わってくる。

「常識」は人それぞれ違う。私の常識はみんなの常識ではなく、違うことをすることに対して違和感をもつ。自分と違うときに、「なんと非常識な」と思わず、人の気持ちを共有するようにする。「なんかおもろいな」と自分と違うことに気付き、「違和感」を楽しむ。これは新しい自分をつくっていくチャンスである。

講演会「でっかい子育て 人育て」

- 更新日時:2014/07/28 (月)

- 講演会

中村文昭氏の自筆メッセージ

- 講師

- 中村 文昭 氏

- 開催日時

- 平成26年6月7日(土) 13:30~14:45

- 開催場所

- 富山総合福祉会館 サンシップとやま 1F福祉ホール

富山市安住町5番21号 TEL:076-432-6141 - 演題

- 「でっかい子育て 人育て」

去る6月7日(土)午後1時より、富山県総合福祉会館において、中村文昭氏をお迎えし、当会主催による講演会を開催しました。

当日の会場は満席。PTA会員のみならず一般の方々や親子連れ、中学生の姿も見受けられ、関心の高さがうかがえました。中村氏はお決まりの作務衣姿で登場し、幼少時代のお母さんとの思い出、師匠からの教え、人と人とのご縁を大切にすることなど自身の体験を交えながらお話しされました。笑いあり、涙あり、感動の講演会はあっという間でした。

中村氏は18歳で上京。偶然立ち寄った焼鳥屋で人生の師匠となるすごい人物に出会います。その教えを素直に信じ、野菜の行商からはじめ、故郷でレストランの経営者になるまで様々な経験をされます。そして今や日本全国で年間300回を超える講演を行っておられます。

◆人を喜ばせる

「どやった?」毎日この言葉と笑顔で迎えてくれるお母さん。「お前は天才やな~」お母さんが褒めてくれるたびに中村少年はもっと喜ばせたくなります。こうやって日々でっかい母の愛情を感じながら、人を思いやる心を学び、人を喜ばせる人間になりたいと思うようになりました。このことが中村氏の人生の大きな土台となります。

中村氏が引きこもりの若者たちと行う農業。彼らの食事の世話などを一手に引き受ける先天性脳性小児まひのマリちゃん。こんな自分がみんなに必要とされ、役にたっているんだと感じるからこそ、時間がかかっても心をこめて食事を作り続けられる。そんなマリちゃんの姿を思い浮かべ会場の多くの人たちが涙をしました。

◆何のために

「何のために生きるのか」「何のために仕事をするのか」「今やるべきことは何なのか」心の底から突き上げる理由がないと一日一日は積み重ねにはならず、ただの繰り返しの毎日になってしまいます。

「人のために生き、人を喜ばせて得たお金は自分のためではなく人のために使う」「人を喜ばせることで人生はどこまでも広げられる」「どん底からでも逆転ホームランが打てる」など、師匠のもとで修業された4年間で、中村氏は様々なことを学ばれました。

◆「あ~つかれた」はNG

子供たちにとって一番近くにいる大人は親である私たちです。家で親の帰りを心待ちにしている子供に言う第一声が「あ~つかれた」だと子供は無気力、無関心な人間に育ってしまいます。親の仕事への姿勢が子供の人生に大きく影響します。仕事で疲れて帰ってきても元気に生き生きと楽しくしている姿を子供に見せること、子供の前で話す言葉に気を付けることはとても重要です。

○●講演会に参加して●○

人を喜ばせることで、役割が与えられる人生が始まります。今は夢をもてない子供でも、希望を持ってキラキラと輝くことができる。子供たちの未来への親の責任は重大です。この大変な時代だからこそ、我々大人が「子供たちと一緒になって、おもしろい未来を創っていこう」という思いをもつことが大切だと感じました。

ホーム > 講演会